電測車による電界強度の測定について

-

電波ばく露レベルモニタリングプロジェクトでは、電界強度測定装置を搭載した車(電測車)を用いて、全国を対象とした広範囲の電界強度測定

を実施しています。2021年度から開始し、これまでに延べ40,000km以上を走行し、測定データを蓄積しています。

測定した電界強度について基準地域メッシュ※1内で平均した値で分析を行った結果、全ての地域で電波防護指針※2で定める値の100分の1以下であることがわかりました。

- 関東圏(2021年度);日本橋を中心に半径100km圏内(約15,000km)

- 主要6都市(2022年度);札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡 各都市とその周辺(各都市2,500 km以上)

- 地方都市9市(2023年度);新潟・金沢・岡山・広島・熊本・松山・徳島・浜松・静岡 各都市とその周辺(各都市 1,000km以上)

- 【関東圏の測定結果】

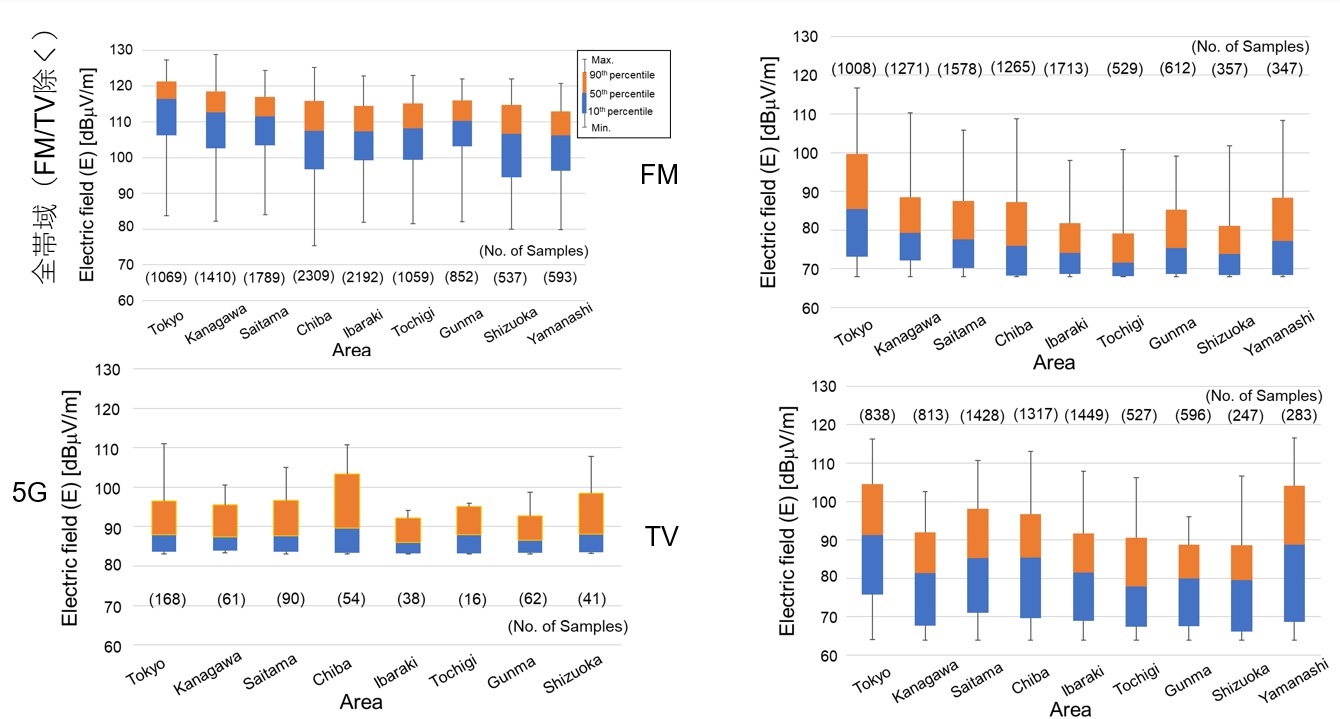

- 図1は、携帯電話基地局システム(5G含む)、5Gシステム、FM、TV帯域の電界強度分布を都県別に表示しています。 携帯電話基地局からの電界強度に比べて、FMやTVの電界強度が低いことがわかります。また、東京都は全ての帯域で他県に比べ電界強度が高い結果となりました。 但し、電界強度が最も高い地域であっても、電波防護指針※2で定める値の100分の1以下です。

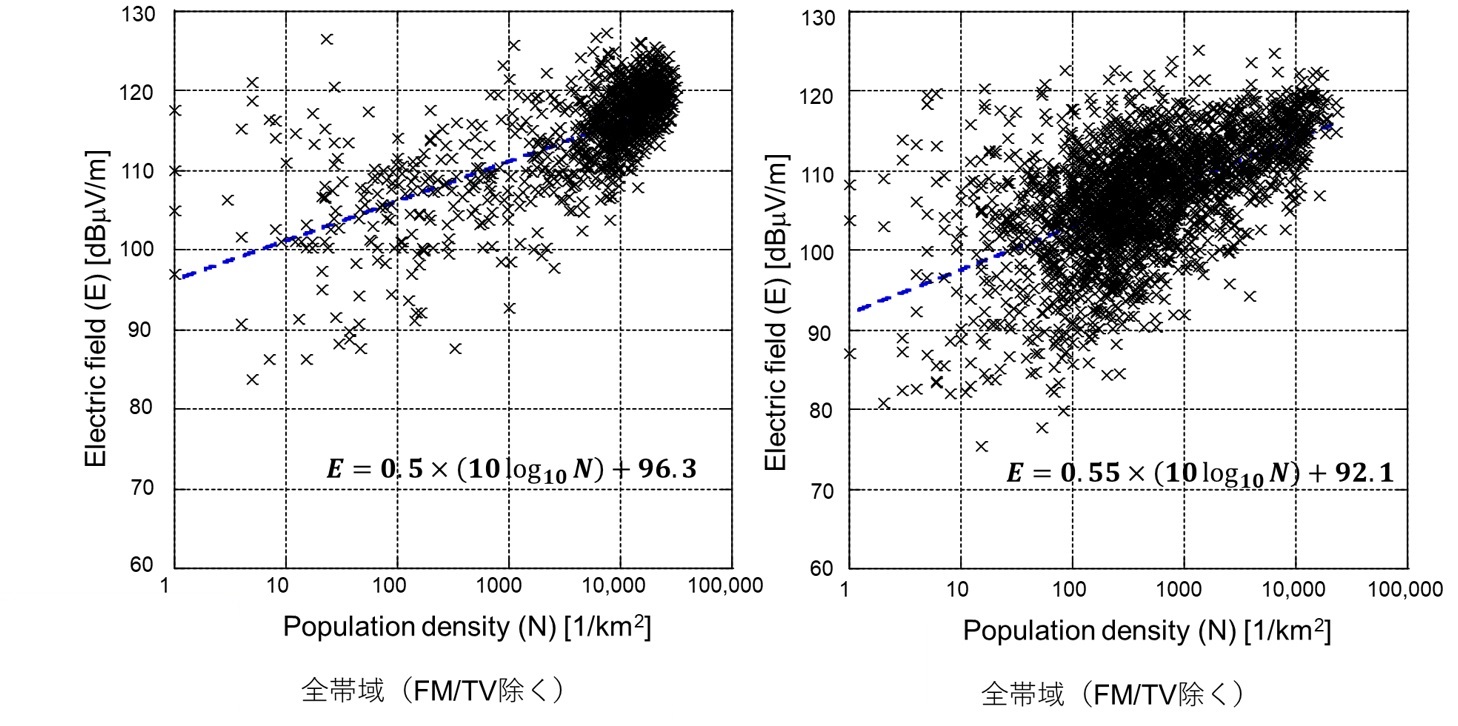

- 図2は電界強度と人口密度の関係について、例として東京都と千葉県の結果を示したものです。携帯電話基地局について人口密度のべき乗に概ね比例関係が見られます。

- ※1 基準地域メッシュ:緯度・経度に基づき地域を隙間なく網の目(メッシュ)の区域に分けて編成されたもので、基準地域メッシュは1辺の長さが1kmのメッシュサイズ。詳細についてお知りになりたい方はこちらをご参照ください。

- ※2 電波防護指針:日本では、誰もが安心して安全に電波を利用することができる環境を実現するため、人体の健康に好ましくない影響を及ぼさない電波の強さの指針が定められています。電波防護指針では、それらの作用の閾(しきい)値をもとに、十分な安全率を考慮して指針値が定められています。 詳細についてお知りになりたい方は、総務省の「電波と安心な暮らし」をご参照ください。

論文情報

- T. Onishi, K. Esaki, K. Tobita, M. Ikuyo, M. Taki, and S. Watanabe, "Large-Area Monitoring of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure Levels from Mobile Phone Base Stations and Broadcast Transmission Towers by Car-Mounted Measurements around Tokyo" Electronics 12, no. 8: 1835, 2023 DOI: 10.3390/electronics12081835 ※総務省委託研究「電波ばく露レベルモニタリングデータの取得・蓄積・活用」(JPMI10001)として行われました。